2025年3月6日、林野庁から能登半島地震で被災した新潟県の長岡地域の標高データが公開されました。すばらしいことに、TIFファイルだけでなく、標高タイルも公開され、しかもPNG標高タイルとTerrain-RGB形式の2種類で公開されました。

以前、標高タイルの規格の比較 ~なぜ全国Q地図は数値PNGタイルを採用するのか~という記事を書きましたが、ここでは全国Q地図MapLibre版で林野庁から公開されたタイルを表示し、タイルの規格によって実際どのような違いがあるのか比較してみました。

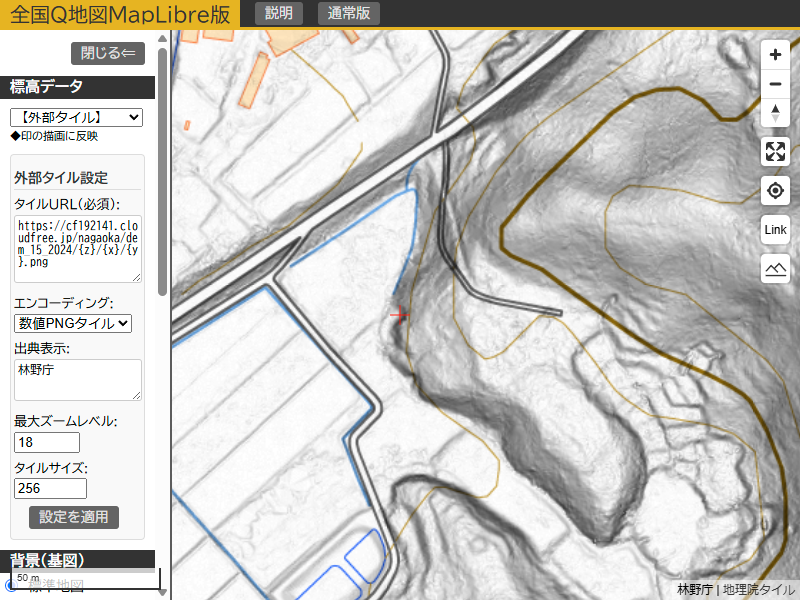

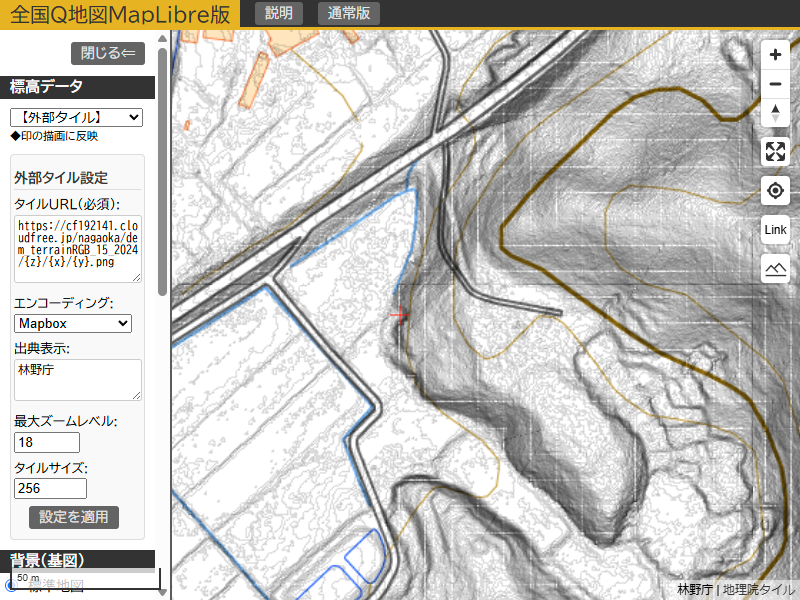

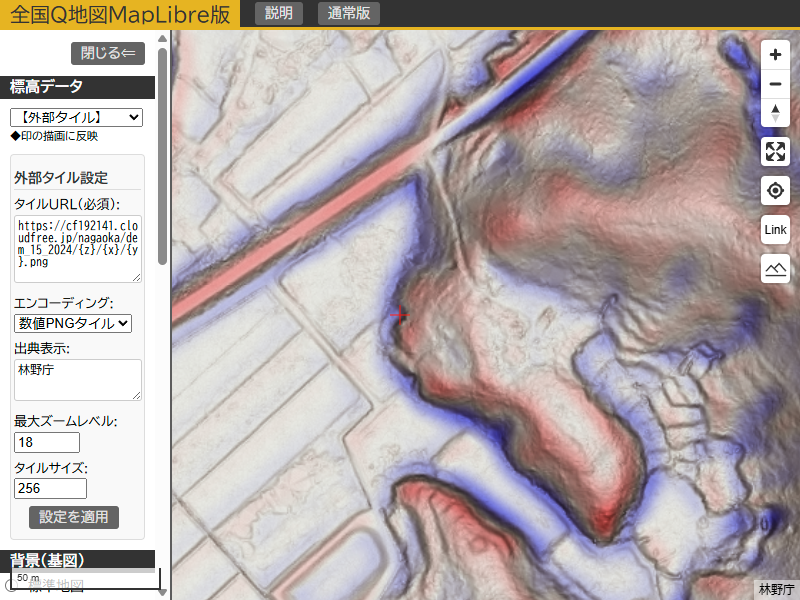

傾斜量図

数値PNGタイルは、非常に滑らかに地形を表現できています。聞くところによると、私が作成したgdal2NPtiles.pyを使用して作成したとのことです。

Terrain-RGBは、

①方眼(網目)状の縦横の筋が入っていること

②緩傾斜の部分(例えば田畑)に、等高線状のラインが入っていること

の2つが気になります。

①については、作成方法によるもので、リサンプリングをnearで行っている影響と思われます。

②については、規格の問題で、標高分解能が0.1mしかないことによるものです。

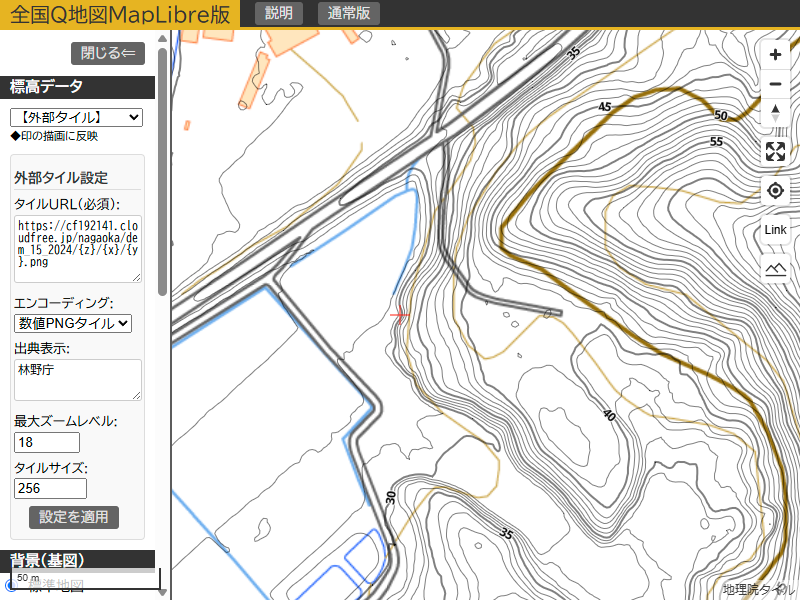

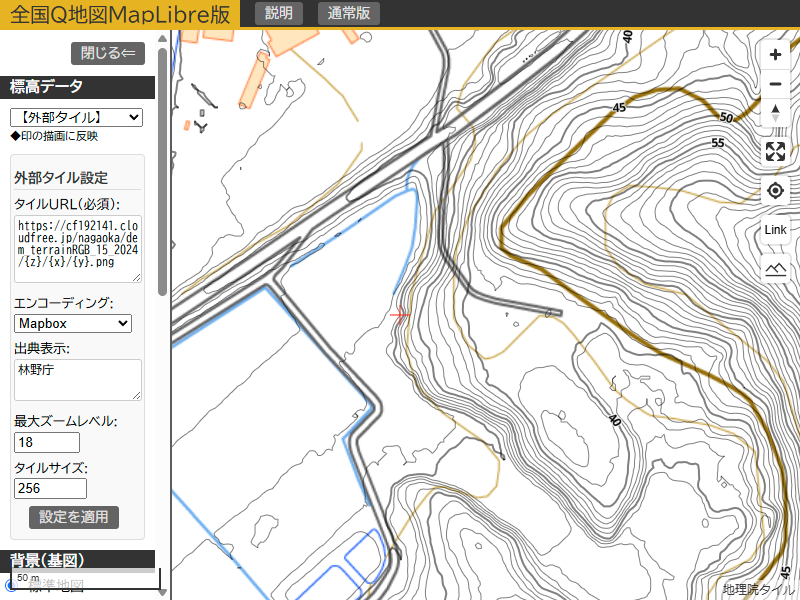

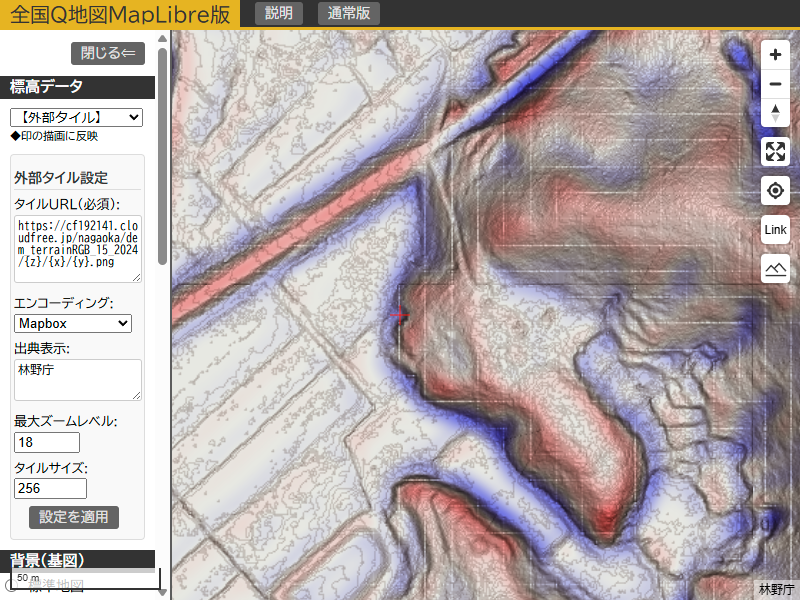

等高線

よく見ると、少しずつ形状が違います。

数値PNGタイルの方が滑らかな見た目となっています。

Terrain-RGBの方は、尖ったり蛇行したりしている部分が多いように見受けられます。これが、標高分解能とリサンプリングの違いによるものと思われます。

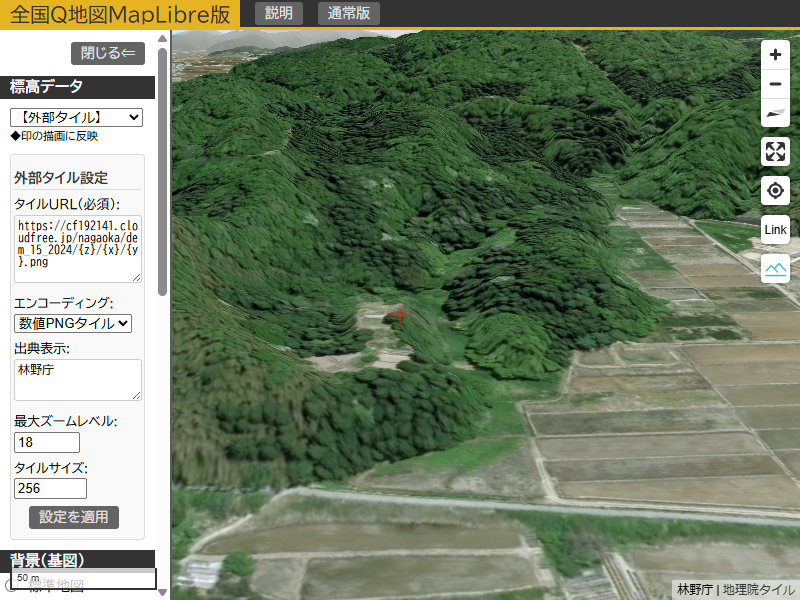

CS立体図

傾斜量図と同様、①方眼(網目)状の縦横の筋が入っていること、②緩傾斜の部分(例えば田畑)に、等高線状のラインが入っていることが気になります。

Terrain-RGBに傾斜量図と同様の問題が生じているのは、CS立体図は複数の地形表現を重ね合わせて作られていて、その中の一つに傾斜量図が含まれているためです。

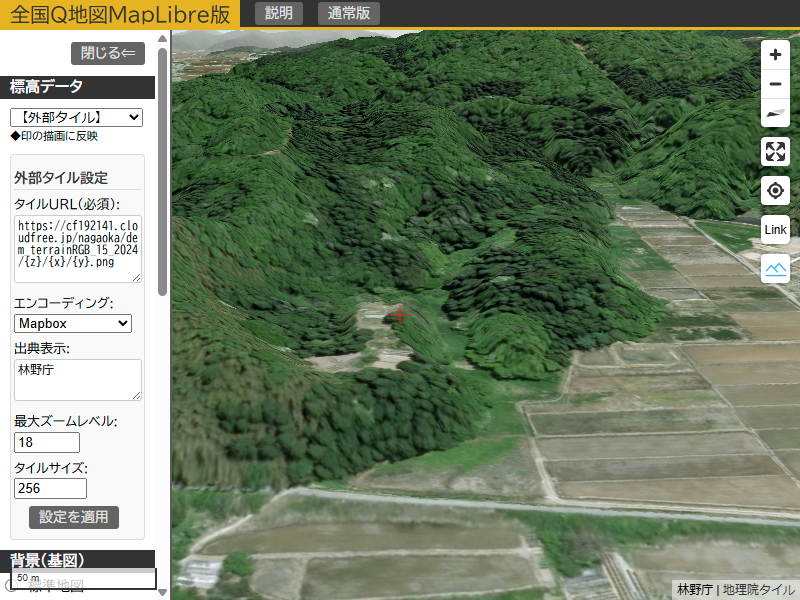

立体表示(3D表示)

立体表示では、数値PNGタイルとTerrain-RGBで違いは分かりません。

まとめ

今回比較した地形表現では、立体表示(3D表示)以外の傾斜量図、等高線、CS立体図において、数値PNGタイルの方が高品質な地形表現を実現できることが確かめられました。

Terrain-RGBに生じている問題のうち、リサンプリングについては、作成方法で改善可能ですが、標高分解能の不足については規格の問題であり、0.1m単位でしか標高を表現できないTerrain-RGBの宿命です。

標高タイルを作成する際には、是非、標高分解能という視点でも検討を行って、どの規格でタイルを作るかを決めていただきたいと思います。

コメント